区块链合同条款的基本概念

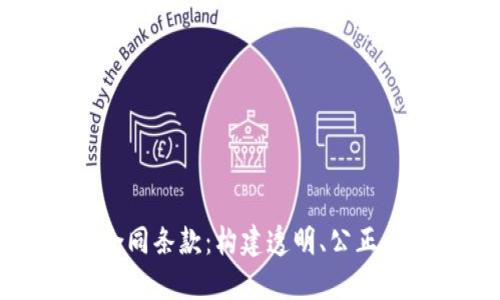

区块链合同或智能合约是一个自执行的合约,其条款直接写入代码中,并在区块链上运行。它们能够保证执行的一致性、不可篡改性和安全性,使信息在参与者之间透明且可靠。

智能合约最早是由计算机科学家尼克·萨博(Nick Szabo)于1990年代提出的概念。随着区块链技术的快速发展,尤其是以太坊的出现,智能合约逐渐成为去中心化应用(DApp)和区块链项目的重要组成部分。

智能合约的基本结构

智能合约的基本结构通常包含以下几个部分:

- 合约的定义:这部分明确了合约的目的、参与方及其职责。

- 执行条件:详细描述触发合约执行的具体条件,例如时间、状态或事件等。

- 履行条款:列出合约中各方需要遵循的具体条款和条件。

- 违约条款:定义如果有一方未履行条款,会面临什么样的后果或罚则。

- 合约变更:阐明在何种条件下可对合约进行修改或解除。

区块链合同条款的优势

再来看一下区块链合同条款相较于传统合约的优势:

- 透明性:所有参与者都能看到合约的条款和条件,降低了信息不对称的风险。

- 安全性:区块链技术的加密特性让数据难以被篡改,为合约的执行提供了安全保障。

- 自动执行:合约一旦满足执行条件,会自动完成,无需人为干预。

- 减少争议:清晰的合约条款和执行机制减少了争议的可能性,确保各方的权益。

常见的区块链合同条款

接下来我们将探讨一些常见的区块链合同条款,这些条款在智能合约的编码中需要重点关注:

- 支付条款:该条款明确了支付金额、支付依据、支付方式及支付时机。

- 履约条款:描述各方在合约生效后应当履行的具体义务。

- 通知条款:定义各方在合约执行过程中的通知义务,如违约通知、履行进展等。

- 解决争议条款:指在发生争议时,各方应采取何种方式解决,如仲裁或法律诉讼。

区块链合同条款的挑战与风险

尽管区块链合同条款带来了许多优势,但也面临一些挑战与风险,包括:

- 法律效力现行法律体系对智能合约的认可度不一致,可能影响合约的法律效力。

- 技术风险:智能合约代码的错误或漏洞可能导致合约无法正确执行。

- 合约的不可更改性:合约一旦发布到区块链上,若后续发现问题,修改难度较大。

潜在相关问题的讨论

区块链在智能合约执行中的作用是什么?

区块链技术为智能合约的执行提供了基础设施。通过去中心化的分布式账本,所有参与者都可以在相同的信息基础上达成共识,从而减少了对第三方信任的依赖。

区块链的不可篡改性保证了一份合约在发布后其内容无法被篡改,这增加了合约的可信度。同时,执行合约所需的数据存储在区块链上,确保了数据的安全和公正。在区块链网络上,所有交易和合约的执行都是透明的,所有链上参与者都能实时获得相应数据,避免了信息不对称以及可能的争议。

除了这些,区块链还为合约提供了执行的条件和事件触发机制,确保一旦条件符合,合约就能自动执行,提升了效率,减少了人为干预的错误与延迟。

然而,区块链技术本身也并非完美。网络拥堵、算力限制及共识机制等问题都可能影响合约的执行效率。因此,尽管区块链为智能合约的实施提供了重要条件,但开发者在设计合约时,仍需对这些潜在问题加以考虑,保证合约的有效性和安全性。

智能合约的法律地位如何界定?

智能合约的法律地位当前尚处于探讨与发展中,不同国家的法律法规对于智能合约的接受度和定义各不相同。区块链技术相较于传统法律体系尚属新颖,其法律地位的确立需要多个方面的配合,包括技术的进步与法律的更新。

在一些国家,智能合约可能被视为一种合同,但关键在于其是否符合合约法的基本要素,包括协议的存在、合法目的、合乎法律法规等。在某些情况下,法院可能会将智能合约视作一份传统合同,只要合约条款清晰、双方自愿签署,且不违反法律道德。

然而,我们也必须注意到,由于智能合约的代码执行是自动化的,导致其中某些条款可能与法律不符或存在不公平现象,这就可能影响其可执行性。在某些情况下,如果合约条款未能事先遵照法律进行制定,法庭可能会拒绝承认该合约的效力。

总之,智能合约的法律地位在全球范围内仍处于探讨阶段,未来的发展需要法律、技术以及社会需求的共同推动。有关机构和组织也在努力制定相关法规与标准,以使智能合约的应用范围进一步扩大,实现更高的法律认可。

如何确保智能合约的安全性?

智能合约的安全性是当前区块链应用中一个重要的话题,合约代码的漏洞或错误会导致资金损失及各方权益受损。

首先,开发者应进行严谨的代码审查,确保不留潜在漏洞。例如,采用业界公认的最佳实践和编程模式,以避免常见的编程错误。此外,代码审查可以通过组织定期的安全审计,邀请第三方白帽黑客团队进行渗透测试与安全评估。

其次,保持智能合约代码的透明性也是保障安全的一种手段。将代码公开,可以让社区的其他成员对合约进行审查及时发现潜在的安全问题。这也是开放源代码运动的一部分,旨在推动社区协作与问题解决。

此外,使用测试网进行合约的演示与测试也是一种有效的策略。在发布到主网前,开发者可以在测试网中模拟合约执行情况,提前发现潜在的bug,降低合约在真正环境下运行时的风险。

另外,针对可能的攻击,开发者可以设计机制来限制合约的某些操作,例如引入多重签名或时间锁功能,确保合约的控制权不会被单一参与者掌握。这种设计能有效减少社会工程学攻击的风险。

最后,保持对合约的定期更新与维护也是保障安全的重要方面。一旦发现合约存在安全漏洞,及时发布更新措施,并向用户发出警告,将有助于防止安全事故的发生。

总体而言,保证智能合约的安全性需要多个方面的共同努力,包括严谨的代码审查、充分的测试、透明的代码管理等。通过采取有效措施,可以在一定程度上降低风险,促进区块链技术的健康发展。